EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE MINERALES NUCLEARES EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE MINERALES NUCLEARES

Ante la creciente demanda de recursos energéticos, reservas limitadas de petróleo y gas y el escaso desarrollo de energías complementarias; la generación núcleo-eléctrica con su contribución de no contaminar la atmósfera con gases productores de efecto invernadero, se presenta como un aporte para el actual milenio. Para ello es necesario la obtención de combustible nuclear obtenido a partir de la producción de minerales de uranio.

1) Producción Minera

La producción de minerales uraníferos en nuestro país comenzó en el año 1952, desde entonces se procesaron 5.858.000 toneladas de mineral, extraídas de ocho centros productores. El 10% de la producción se realizó por minería subterránea (yacimientos Huemul y Agua Botada en Mendoza y Don Otto en Salta), y el resto (Pichiñán en Chubut, Sierra Pintada en Mendoza, Los Gigantes en Córdoba, La Estela en San Luis y Los Colorados en La Rioja, se realizó por el método “a cielo abierto”. Los métodos de tratamiento de mineral mantuvieron igual proporción: un 10% del mineral se procesó por lixiviación convencional (lixiviación en cubas) y el 90% restante, por lixiviación en pilas.

Del total de la actividad, el 88,7%, corresponde a instalaciones operadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 11,3% a instalaciones operadas por empresas privadas.

La producción de estos yacimientos estuvo siempre destinada a dos centrales nucleares, hoy en operación, las que consumen 130 toneladas de uranio por año. Comparativamente, expresado en términos de combustible para la producción de energía eléctrica, esto equivale a 2.600.000 toneladas de buen carbón o a 1.900.000 toneladas de petróleo.

Tabla 1. Resumen de mineral uranífero producido en Argentina

Centros productores

de concentrados de uranio |

Provincia |

Toneladas procesadas |

Planta Córdoba |

Córdoba |

18.000 |

Complejo Fabril Malargüe |

Mendoza |

710.000 |

Complejo Minero Fabril Tonco |

Salta |

460.000 |

Complejo Minero Fabril Pichiñán |

Chubut |

145.000 |

Complejo Minero Fabril San Rafael |

Mendoza |

1.900.000 |

Complejo Minero Fabril Los Gigantes |

Córdoba |

2.400.000 |

Complejo Minero Fabril La Estela |

San Luis |

70.000 |

Complejo Minero Fabril Los Colorados |

La Rioja |

155.000 |

TOTAL |

|

5.858.000 |

Tipo de producción minera |

Cantidad de toneladas producidas |

Porcentaje |

Producción subterránea |

590.000 |

10,07% |

Producción en cantera |

5.268.000 |

89,93% |

Tipo de procesamiento |

Cantidad de toneladas procesadas |

Porcentaje |

Procesamiento convencional |

600.000 |

10,24% |

Procesamiento por lixiviación en pilas |

5.258.000 |

89,76% |

Si bien es cierto que la producción nacional fue importante para el país, porque se obtuvo el autoabastecimiento de combustible de las centrales nucleares de potencia y los requerimientos de investigación y desarrollo efectuados por la Comisión Nacional de Energía Atómica; en términos de producciones industriales fueron ínfimos.

En el marco de la producción minera y procesamiento de mineral, estaría encuadrado en lo que se denomina “pequeña minería”. La cantidad de mineral procesada por año es inferior a lo procesado por día en los proyectos mineros de envergadura que existen en el mundo. Con el fin de ejemplificar este concepto, podemos decir que la producción de uranio en Argentina en 50 años, es inferior a la producción de un año de una de las plantas canadienses.

2) Extracción de minerales nucleares

En la producción de los minerales de uranio, como cualquier otro mineral metalífero, o no metalífero, minerales industriales y rocas de aplicación, pueden utilizarse como métodos de extracción los siguientes: a) a cielo abierto, mas conocido como “Cantera”, b) el método subterráneo, a través de túneles y c) por lixiviación in-situ (método aun no utilizado en nuestro país). También es posible la combinación de los dos primeros. La toma de decisión para la elección del método más apropiado depende fundamentalmente del tipo de yacencia de los minerales en la roca que lo contiene, de su forma y dimensiones, de la profundidad de la roca mineralizada con respecto al terreno natural; de la ley del yacimiento y de las variables técnico – económicas de producción minera, todo esto ligado a los precios internacionales, y al entorno socio-ambiental.

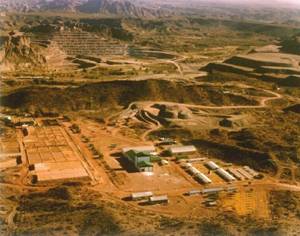

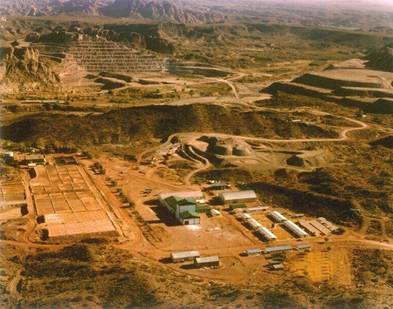

Complejo Minero Fabril San Rafael (Yacimiento Sierra Pintada)

Independientemente de la toma de decisión, es necesario recalcar que en la minería subterránea, a distintos niveles de profundidad, en túneles y/o galerías, se transforma en una tarea absolutamente mas abrumadora y mas riesgosa para los operadores de la producción, como así también mas onerosa.

En el método de producción a cielo abierto o cantera, mayoritariamente usado en las extracciones de uranio en la argentina, los volúmenes, apuntan a una extracción selectiva (no superan un rectángulo de unos 30 m de largo, por unos de 8 m de ancho, con una altura 2,5 m) siendo similares o menores a los que se manejan en la extracción de los no metalíferos o rocas de aplicación.

El uso del explosivo es absolutamente controlado, (el consumo promedio varía entre 200 y 400 gramos de explosivos por metro cúbico de roca, dependiendo de sus características), ya que lo que se persigue es solo producir un craquelado, de manera que la masa de roca se mantenga in-situ, con la menor dispersión posible, para no perjudicar la posterior extracción selectiva, que se realiza en módulos de carga no mayores a las 8 toneladas. Ésta es una condición básica de la técnica de extracción selectiva.

3) Tratamiento para la recuperación de los minerales

Sea el método que se utilice, cielo abierto, o subterráneo, el método para el tratamiento de recuperación de los minerales de uranio, es idéntico.

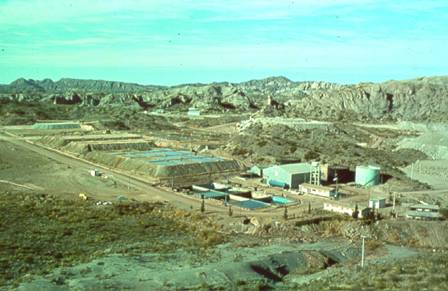

El mineral extraído, previa trituración (no molienda), se acopia en pilas de forma tronco-piramidal de dimensiones aproximadas de 40 m por 40 m y 3 m de altura. La superficie que recibe el material es preparada con una impermeabilización de capas de arcillas y membranas sintéticas, impermeables y resistentes a los ácidos, de un espesor de 1 a 2cm , sobre la cual se coloca el lecho filtrante conformado por piedras esféricas o ovales. Estas pilas son regadas con soluciones acuosas de ácido sulfúrico (H2SO4) diluido (aproximadamente 3 ó 4 gramos de ácido por litro de agua, según las características del mineral a tratar), a los efectos de lixiviar los minerales uranio que son conducidos por gravedad, a través de canaletas laterales, hasta las cisternas colectoras. El tratamiento promedio de las pilas es variable según el tipo de mineral, entre 1 y 10 meses y una vez agotadas, se trasladan los residuos sólidos a una superficie preparada para recibir estos desechos. El lugar original donde se armó la pila es reacondicionado para recibir una nueva carga.

Pilas de Tratamiento Yacimiento Sierra Pintada

3a) Recuperación del uranio

Una vez obtenida una concentración y pH adecuados en las pilas, el lixiviado ingresa a la planta de concentración donde es conducido a las columnas de intercambio iónico, siendo fijado el uranio por una resina selectiva, con lo que se eliminan gran parte de las impurezas disueltas. Este paso de denomina Fijación. Una vez obtenida una concentración y pH adecuados en las pilas, el lixiviado ingresa a la planta de concentración donde es conducido a las columnas de intercambio iónico, siendo fijado el uranio por una resina selectiva, con lo que se eliminan gran parte de las impurezas disueltas. Este paso de denomina Fijación.

Cuando las columnas se saturan, se separan del circuito de fijación y se procede a realizar la reextracción (elución) del uranio fijado, obteniéndose una solución con una concentración de uranio entre 12 y 15 g/l y con un grado de pureza mucho mayor. Luego el uranio en solución se precipita con amoníaco gaseoso calidad industrial, como diuranato de amonio, lo que constituye la “pulpa”. Ésta se concentra mediante una centrífuga de separación sólido-líquido, y luego se transporta a través de un horno de secado. El concentrado de uranio que sale del horno contiene de 3 a 5% de humedad y con un contenido de uranio del 70%, se descarga en tambores de envasado de 200 kg, los que son enviados a la planta de purificación y conversión.

4) Tratamiento de efluentes

El proceso narrado en los puntos anteriores produce residuos sólidos: colas de mineral y líquidos, lixiviados agotados de la fijación por resina.

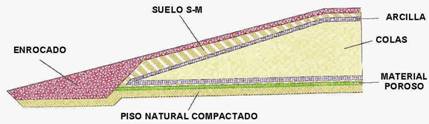

Los residuos sólidos se depositan sobre una superficie compactada, de material limo –arcilloso con muy baja velocidad de percolación para lograr el rango de impermeabilidad deseado. Estas áreas que circundan los diques de evaporación, son elegidas de manera tal que las escorrentías de agua de lluvia que percolan las pilas de mineral, se dirijan a los diques, impidiendo que se viertan a los arroyos circundantes.

Los efluentes líquidos de planta son enviados a una planta de neutralización, en la cual, mediante el agregado de cal hidratada se neutralizan, para luego descargarlos en los diques de efluentes, donde decantan las impurezas residuales extraídas durante la lixiviación del uranio, de la roca portadora.

Según las características geológicas de los terrenos, la base de los diques de efluentes, se acondiciona con material compactado de muy baja permeabilidad (arcillas, o material limo arcilloso) y membranas plásticas o geotextiles, en forma de barreras múltiples para prevenir una eventual contacto de agua fresca, con el agua del proceso industrial, y se diseñan las operaciones de manera de evitar fugas o filtraciones. El diseño de los diques, prevé la eventualidad de movimientos sísmicos para evitar su rotura y escape de líquidos.

Para minimizar los riesgos por roturas o infiltraciones, los murallones de contención son de escasa altura y se encuentran compartimentados, ya que lo que se pretende con este tipo de reservorios es área de evaporación y para el remoto caso de un incidente operacional de derrame de líquidos a los cursos de agua, hay previstos planes de contingencia para retener los mismos y restituirlos a otras áreas de evaporación.

5) La gestión de las aguas

El consumo de agua fresca en la actividad productiva del uranio es extremadamente bajo, ya que el tratamiento de líquidos se realiza en circuito cerrado, reciclando y reponiendo aquella que se evapora o queda almacenada en los diques de cola.

El consumo industrial para la producción de las 130 toneladas anuales de uranio (cantidad que consumen nuestras dos centrales nucleares) es de 6 litros por segundo. Pero si consideramos que el agua se recicla, y que el agua de mina se utiliza como agua de proceso, las cantidades de agua fresca tomadas de superficie, son mucho menores.

En el hipotético caso de que toda el agua utilizada sea extraída de cursos superficiales, la tabla siguiente muestra las comparaciones con dos ejemplos:

a) Complejo Minero Fabril de Sierra Pintada en San Rafael-Mendoza, donde el agua se extrae de el arroyo El Tigre, que tiene un caudal de 170 litros por segundo. A modo comparativo, el caudal del río Diamante principal abastecedor de agua para riego a San Rafael es de 40.000 litros por segundo.

b) Complejo Minero Fabril Los Gigantes – Córdoba, donde la obtención del agua para el proceso se efectuaba del Río Cajón, que tiene un caudal de 85 litros/segundo. Sirva como dato ilustrativo que el caudal del Río Suquia es de 9.700 litros/segundo.

Tabla resumen

Consumo de agua para tratamiento en planta |

Yacimiento Sierra Pintada

(Mendoza) |

Yacimiento Schlagintweit

(Córdoba) |

|

Caudal

Arroyo El Tigre |

Caudal

Río Diamante |

Caudal

Río Cajón |

Caudal

Río Suquia |

6 litros / segundo |

170 l/s |

40000 l/s |

85 l/s |

9700 l/s |

En otro ejemplo, si suponemos exclusivamente un consumo de agua fresca que recicle el 50%, esto significaría un consumo anual de 130.000 m3. Este consumo de agua, es utilizado para producir aproximadamente, 2.500 millones de kilovatios/hora, para entregar energía eléctrica a mas de 3.500.000 hogares argentinos. Comparativamente, este mismo caudal, es equivalente al agua de riego anual también fresca, que consume una finca de 15 hectáreas con frutales en la Provincia de Mendoza.

6) Sobre el Acido Sulfúrico

El ácido sulfúrico (H2SO4) es el compuesto químico que más se produce en el mundo y directa o indirectamente, está presente en toda industria. Su utilización es muy segura y la tasa de accidentes relacionados es extremadamente baja. Es un producto notablemente económico y su utilización es tan amplia y universal, que existen procedimientos en todo el mundo y en todos los idiomas para su producción, almacenamiento, trasvase, manipulación y transporte.

El mayor uso de este ácido es como reactivo para transformar roca fosfórica en fertilizantes fosfatados y fertilizantes en base a sulfatos de potasio y amonio. Alrededor del 60% de la producción total de ácido sulfúrico se utiliza en la manufactura de fertilizantes. También se utiliza en la industria metalúrgica en el procesado de metales para el tratamiento del acero, cobre, uranio, vanadio y en la preparación de baños electrolíticos para la purificación y plateado de metales no ferrosos. En algunos procesos en la industria de la madera, del papel, textiles, fibras químicas y tratamiento de pieles y cuero. En la industria química y petroquímica en refinación de petróleo y lubricantes. En la producción de pasta dental, adhesivos, gomas, plastificantes y explosivos. En la industria química inorgánica, en la producción de pigmentos de dióxido de titanio, ácido clorhídrico, ácido tartárico y ácido fluorhídrico. Participa también en el crecimiento de la papa, en producir alimentos como ácido cítrico o ácido láctico y para controlar el grado de acidez o alcalinidad durante el procesamiento de alimentos y bebidas.

6a) Sobre el Acido Sulfúrico en la minería del uranio.

El manejo de soluciones ácidas con ácido sulfúrico se viene realizando en la producción de concentrados de uranio desde el inicio de las actividades mineras uraníferas en el país (1952). Es decir, que la metodología de su manipulación es ampliamente conocida y su aplicación por más de cincuenta años, nunca produjo daños ambientales ni daños a la salud.

Para una producción de uranio necesaria para alimentar las dos centrales hoy en actividad, en el hipotético caso de operar el Complejo Minero Fabril San Rafael a su capacidad nominal, el consumo de ácido sulfúrico sería de aproximadamente un 3% de la actual producción nacional. Su aplicación se efectúa con soluciones diluidas de aproximadamente 3 gramos de ácido sulfúrico por litro de agua.

Las soluciones aciduladas que no son aptas para la recirculación a pilas, son neutralizadas formando precipitados de sulfato de calcio (yeso). Los líquidos sobrenadantes se recuperan para agua de proceso para nuevas operaciones en planta, y las impurezas constitutivas del mineral quedan como sólidos precipitados en el mismo ambiente geológico de las que se las extrajo.

7) Sobre el gas radón en la actividad minera

El radón es un gas natural que proviene de la transmutación del uranio en la naturaleza (y de otros elementos como por ejemplo el Th), que está presente en mayor o menor grado en toda la corteza terrestre.

La concentración media global del 222Rn en la atmósfera es de 2,5 Bq/m3; sobre los continentes es de 4 Bq/m3, pero si excluimos los polos, es de 10 Bq/m3 y la concentración promedio mundial en viviendas es de 40 Bq/m3.

El 222Rn es un gas inerte con una vida media muy corta (3,8 días). Está presente en la atmósfera, y es difundido a través de las rocas desde el metro superior de la corteza, si son rocas duras, y hasta más de 100 metros en donde hay sedimentos permeables. EI contenido de uranio en esta parte de la corteza es de unos 1.500 millones de toneladas, en tanto el uranio extraído anualmente no supera el 0.01 % de dicha cantidad. Por este motivo, la cantidad de 222Rn que se incorpora a la atmósfera por la explotación de uranio, es insignificante comparada con la que se difunde desde los suelos.

Considerando que el promedio del contenido de uranio en las rocas de nuestros suelos cordobeses, provenientes de las rocas graníticas, es de unos 3-4 gramos/tonelada, estas concentraciones representan aproximadamente, en un patio residencial de unos 400 m2 en el primer metro de profundidad, entre 3 y 4 kg de uranio que permanentemente están emitiendo radiación y emanando gas radón, sin que ello signifique un daño a la salud.

A medida que la humanidad ha pasado de las cavernas a los edificios de departamentos y las construcciones se han hermetizado para conservar la energía, la exposición al 222Rn ha aumentado, llegando a constituir prácticamente el 60% de la dosis que en promedio reciben los seres humanos por vivir en el planeta, haya ó no explotación de minas de uranio. Cuando la concentración promedio en casas es superior a 400 Bq/m3, se recomienda tomar acciones para disminuir esa concentración. La acción recomendada es ventilar la vivienda.

Queda Claro que la mayor parte de la radiactividad que reciben las personas, proviene del desprendimiento de 222Rn de los suelos, las rocas y los materiales de construcción que se utilizan en la vida cotidiana, no originados por la minería del uranio.

En Argentina, desde 1983, se vienen midiendo los valores del gas radón en viviendas en distintas ciudades, y los resultados arrojan promedios que no superan los 50 Bq/m3 (los valores admitidos son inferiores a 400 Bq/m3). Son muy pocos los valores por encima de 200 Bq/m3 y ninguno de ellos supera los 300 Bq/m3. El valor promedio de nuestro país es de 33 Bq/m3, con una media geométrica de 23 Bq/m3. (Fuente: ARN-PI 16/98)

Sirva como ejemplo saber que las colas o residuos de la minería de la ex cantera de Los Gigantes, tienen una concentración promedio de 222Rn de 52 Bq/m3 a 1 metro del piso, sobre un valor de fondo de la zona de 22 Bq/m3, lo cual son valores absolutamente normales y similares a los que encontramos en nuestras ciudades.

8) Pasivos Ambientales: Su gestión

Al final de la vida útil de un complejo minero-fabril, queda como tarea realizar la desactivación de la misma y proceder a la restitución ambiental de los sitios intervenidos. Esto comprende una larga lista de obras, entre las que se encuentra limpieza y decontaminación de equipamiento, desmantelamiento de las instalaciones fabriles y obras de infraestructura y gestión de diques y residuos tratados de mineral (colas de minería).

Con respecto a estos últimos, las colas de la minería del uranio contienen aproximadamente entre el 98 a 99 % de la masa inicial tratada y un 85 % de la radioactividad natural de la roca. Aunque se disminuye la radiactividad y la mayoría de los elementos originarios constitutivos de la roca quedan en las colas, se han producido modificaciones en su forma física y química a través de la explotación minera y procesamiento, por lo que las tareas de gestión de las colas de minería tienen como objetivo lograr la estabilidad física y química a largo plazo. Concluidas estas tareas y con el fin de garantizar lo anteriormente expuesto, se debe comprobar la eficiencia de los diseños y modelos utilizados para el diseño de gestión, se prevé periodos de verificación prolongados posteriores al cierre, verificando la compatibilidad ambiental, realizando muestreos de vías acuáticas superficiales y subterráneas y vigilancia del medio atmosférico, para comprobar las bondades de las tareas implementadas y si estas se mantienen en el tiempo. La condición impuesta para el largo plazo en las instalaciones clausuradas, es que los valores ambientales se mantengan en niveles similares a los valores naturales de fondo preoperacionales.

El artículo 41 de la Constitución Nacional es la norma básica que garantiza el derecho de los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano además de fijar la división de competencias entre el Estado Federal y las provincias. La Ley N° 24.804 “Ley Nacional de la Actividad Nuclear” determina que la CNEA tendrá a su cargo “ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos” y La Ley N° 25.018 de “Régimen de gestión de residuos radiactivos”, la cual en su artículo 10 inc. J) expresamente obliga a la CNEA a gestionar los residuos “derivados de la minería de uranio, y los que provengan de yacimientos mineros abandonados o establecimientos fabriles fuera de servicio”; también en su artículo 11, la misma norma precisa la obligación de recuperar los sitios afectados por la minería del uranio. Pero, ademas, el marco normativo se completa con normas nacionales y provinciales como las relativas a medio ambiente, minería y gestión de los recursos hídricos.

La Comisión Nacional de Energía Atómica, dentro de su programa de protección del ambiente, está obligada realizar la restitución ambiental de aquellos sitios donde se desarrollaron actividades de la minería del uranio. Estos trabajos de gestión final y de verificación los ejecuta el PRAMU,( Proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio) realizando los monitoreos ambientales de seguimiento. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)que es la autoridad competente en estos temas realiza a su vez monitoreos y mediciones en forma independiente, para verificar los datos aportados por el operador (PRAMU)

El alcance del PRAMU involucra como objetivo final, todos los sitios donde se desarrolló minería del uranio tales como Malargue (Pcia. de Mendoza), Huemul (Pcia. de Mendoza), Córdoba (Pcia. de Córdoba), Los Gigantes (Pcia. de Córdoba), Pichiñan (Pcia. del Chubut), Tonco (Pcia. de Salta), La Estela (Pcia. de San Luis), Los Colorados (Pcia. de La Rioja). En una primera etapa de la estrategia referida a la restitución ambiental de la minería de uranio se financia con un préstamo del Banco Mundial y se realiza en los sitios Malargüe, cuyas obras ya están iniciadas, Los Gigantes Córdoba y Tonco en Salta.

9)Remediación en el sitio Malargüe- Mendoza

El ex Complejo Fabril Malargüe (CFM), se encuentra en el extremo NE de la ciudad de Malargüe. El predio que es objeto de la remediación proyectada, es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica y fue donado por la Provincia de Mendoza, para la instalación de una planta de tratamiento de minerales de uranio. El ex Complejo Fabril Malargüe (CFM), se encuentra en el extremo NE de la ciudad de Malargüe. El predio que es objeto de la remediación proyectada, es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica y fue donado por la Provincia de Mendoza, para la instalación de una planta de tratamiento de minerales de uranio.

En el lugar se encuentran depositadas 700.000 toneladas de colas de tratamiento de uranio que deben ser reubicadas dentro del mismo predio. Para ello se está implementando un proyecto que consiste en gestionar las colas de mineral de uranio dentro del área del Complejo.

La característica principal de dicha gestión consiste en realizar el encapsulamiento de las colas, para el cual, se utilizan diversos materiales con la finalidad de aislar el suelo sobre el que se apoyan los residuos y cubrir los mismos para evitar la emanación de radón y radiación gamma, minimizar la infiltración de las precipitaciones, prevenir la desecación de la capa de arcilla y proveer una barrera contra el intemperismo, además sobre esta base se posibilitará el crecimiento de vegetación autóctona. La característica principal de dicha gestión consiste en realizar el encapsulamiento de las colas, para el cual, se utilizan diversos materiales con la finalidad de aislar el suelo sobre el que se apoyan los residuos y cubrir los mismos para evitar la emanación de radón y radiación gamma, minimizar la infiltración de las precipitaciones, prevenir la desecación de la capa de arcilla y proveer una barrera contra el intemperismo, además sobre esta base se posibilitará el crecimiento de vegetación autóctona.

|

Sitio Malargüe Sector I |

A la fecha la Obra de Gestión de colas de mineral de uranio en le sitio tiene una ejecución de un 40% con presupuesto de la CNEA y el faltante será ejecutado con el crédito acordado por el BM.

10) Sobre la producción de uranio en Los Gigantes

La cantera conocida como Los Gigantes, más precisamente Schlagintweit, era un yacimiento que se explotó en la década de los ‘80 y de la que se extrajeron unas 209 toneladas de uranio, es decir el 10% del uranio extraído en el país. Este yacimiento se explotó por una decisión estratégica del momento, cuando era necesario proveer de uranio a nuestras centrales.

|

|

Planta de Neutralización |

1° Plano: Dique de afluentes neutralizados

2° Plano: Dique de afluentes sin neutralizar |

Desde el año 1981 la CNEA realiza muestreos periódicos de aguas en la cuenca de influencia del yacimiento. Previo a la explotación de Los Gigantes los valores naturales encontrados en los ríos Cuesta Blanca, Icho Cruz, San Antonio y el Lago San Roque oscilaban entre 0,30 y 4,20 ppb (partes por billón) de uranio y entre 0,05 a 2,3 pCi/l (pico Curie/litro) de radio. Los valores actuales de muestras de aguas de los mismos lugares, tomados por la CNEA y la Autoridad Regulatoria Nuclear, tienen un promedio de 1,50 ppb de uranio y 0,40 pCi/l de radio. Estos mismos valores fueron confirmados por los monitoreos de control que efectuó el Instituto Nacional de Aguas (INA)

En la actualidad, el PRAMU está estudiando diferentes alternativas técnicas para la gestión final de los residuos sólidos y líquidos, alcanzándose al presente un avance de obras de aproximadamente un 70 %.

Es importante destacar, que todas las actividades que se llevan a cabo en el sitio Los Gigantes, como los controles de monitoreos, análisis químicos, planes de trabajo desarrollados y a desarrollar, etc., son puestos en conocimiento de las autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, quienes deben de dar su aprobación para poder ser llevados a cabo.

|

|

Talud exterior de dique efluentes sin neutralizar

(15/05/2009)

|

Cantera Los Gigantes, yacimiento Schlagintweit

(27/12/2006) |

11) Fuentes bibliográficas

- Sociedad Argentina de Radioprotección (SAR, Numero 22)

- Uranium Ore Processing (Organismo Nacional de Energía Atómica - OIEA).

- “Gestión Segura de Desechos en la Minería y Tratamiento de los Minerales de Uranio y Torio” (Normas de Seguridad del Organismo – Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA).

- Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio – PRAMU - CNEA

- Informes internos de Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Geólogo Juan Carlos Quer

APCNEAN

(Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional

de Energía Atómica y de la Actividad Nuclear)

| volver al sumario | |