|

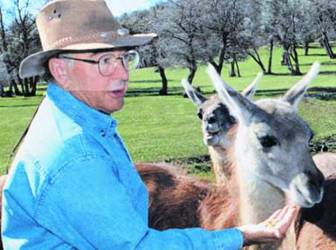

| Joe Joseph Lewis |

Por Jorge Repiso

Un puñado de inversores extranjeros se reparten más de quince millones de Hs de suelo argentino. Quiénes son, cómo explotan y qué ambicionan. Las claves del proyecto que frena el despojo..

Durante las últimas dos décadas, cientos de inversionistas y empresas de origen extranjero recorrieron el vasto territorio argentino y tomaron nota de las mejores extensiones de tierra. El hábito de ver al país como un gran paseo de compras tuvo su auge en los años ’90, debido a la existencia de efectivo inmediato y a una legislación laxa, cuando no nula.

Tanta acumulación generó damnificados a su paso. Campos aptos para siembra y pastura, estancias en desuso y grandes áreas con pequeñas poblaciones en su interior, en algunos casos, fueron adquiridos sin control. Tampoco se salvaron los humedales, las sierras, ni los paraísos terrenales con lagunas y trechos de ríos. Los reclamos de los damnificados jamás cesaron: organizaciones civiles, pueblos originarios y defensores del medio ambiente pugnaron en vano por hacerse oír. Con el objetivo de cambiar esta mecánica de adquisición indiscriminada es que el Poder Ejecutivo presentó la semana pasada una iniciativa que pondrá límites a la compra de tierras. Quienes tenían en vista adquirir en forma ventajosa grandes porciones de territorio deberán orientar sus billeteras hacia otros horizontes. Al menos eso se desprende del texto del proyecto de ley que difundió la presidenta Cristina Fernández.

Las cifras no son exactas ni lo serán hasta que se ponga en funcionamiento un registro nacional. Según un relevamiento realizado por la Federación Agraria Argentina, hasta el año 2002 eran siete millones las hectáreas en poder extranjero. Seis años después, ese número, estimado, aumentó en diez millones. Ocurre que al no haber un organismo a nivel nacional que concentre tal información, hay que recurrir uno por uno a los provinciales. En 2008 se realizó un censo nacional agropecuario en el que se relevaron 155 millones de hectáreas, pero quedaron afuera 38 millones. Por eso se trabaja con la hipótesis de los 17 millones sobre un total de 170 millones cultivables. Para la FAA, de no aplicarse una ley de regulación, en 2013 serán 26 millones las hectáreas bajo titularidad foránea. El caso de las tierras ubicadas en zonas de seguridad y frontera muestra la flexibilidad que existió a la hora de autorizar compras y emprendimientos. Según el Ministerio del Interior, entre 2000 y 2003 se autorizaron 246 solicitudes formuladas por personas físicas y jurídicas, lo que arrojó un equivalente de 1.175.249 hectáreas. Desde diciembre de 2007 y hasta hoy, se les dio curso a 250 autorizaciones, de las cuales 25 corresponden a extranjeros por una extensión total de 22.000 hectáreas.

La opinión pública comenzó a darse por enterada de esta situación durante la década menemista, pero poco es lo que se hizo desde entonces para modificar la tendencia. El empresario italiano Luciano Benetton hacía pie en el Sur, concedía entrevistas y posaba en fotos coloridas. Las tierras patagónicas se presentaban aptas para la cría de ganado lanar, materia prima para la industria textil de la familia. Sus dominios trascendieron la provincia de Santa Cruz y se extendieron hacia Chubut y Buenos Aires. El negocio se diversificó orientado a la forestación al tiempo que el número de propiedades crecía. Actualmente, Benetton posee 900 mil hectáreas repartidas en seis estancias donde se produce a pleno.

Sin embargo, si bien el proyecto a priori cuenta con la adhesión de varios bloques de legisladores en el Parlamento, las voces críticas también surgen: “Va a terminar habiendo testaferros argentinos, que tenemos millones”, desconfía Gerardo Ghioldi, director de la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa La Angostura. “Si bien la familia mapuche Curiñanco recuperó algunas tierras, dentro de los latifundios de Benetton viven un montón de pobladores a quienes no se les permite conformarse como comunidades. El empresario sigue con los aprietes judiciales”, denuncia Ghioldi.

Ted Turner es el creador del canal informativo CNN con sede en Atlanta, Estados Unidos, que en 2003 vendió 60 millones de acciones de la compañía AOL Time Warner. Optó por viajar varias veces al año hacia la Argentina, más precisamente a Neuquén, donde compró estancias con acceso a las mayores fuentes de agua dulce y donde se reúne con amigos para pescar truchas. Turner, que asegura contar con esos sitios para la conservación de la vida silvestre, también posee propiedades en Tierra del Fuego y totaliza unas 62 mil hectáreas.

A Douglas Tompkins también pareció agradarle el frío patagónico, pero con el tiempo invirtió sus dólares en otras latitudes. A las 145.345 hectáreas repartidas en cuatro estancias de Santa Cruz y Chubut, sumó 105 mil en campos de la provincia de Corrientes y otras 120 mil en los Esteros del Iberá, fuente interminable de agua dulce sobre el Acuífero Guaraní. La última adquisición de Tompkins es un campo de 4 mil hectáreas en el Delta del Paraná.

El dirigente de la Central de Movimientos Populares, Luis D’Elía, sabe a qué se refiere cuando habla de los esteros. Un día viajó hasta los húmedos campos y cortó un candado que el millonario mandó a instalar para impedir el acceso. “Tompkins no debería tener esas tierras. La Constitución correntina prohíbe expresamente que extranjeros sean titulares en esa zona. El acuífero es el tercer reservorio de agua dulce del mundo y, como los hielos continentales y las regiones fronterizas, debe ser protegido como estratégico.” Respecto de la ley, si bien la acepta, el dirigente se anima a proponer algunas correcciones. “Me parece bueno y muy audaz, pero debe tener efecto retroactivo. El próximo tema a tratar debería ser la modificación del código minero.”

En el caso de la minería hay una diferenciación clara, pues las empresas –en su mayoría canadienses– que explotan a cielo abierto no son dueñas de las tierras, son concesionarias del suelo y arrojan los desperdicios tóxicos en lagunas, tierras y ríos, lo que genera en muchos casos la denuncia y el rechazo de organizaciones ambientalistas. Actualmente, más de diez minas están en proceso de explotación o a la espera de hacerlo a lo largo de nueve provincias cordilleranas. Los hoyos pueden alcanzar diámetros de diez hectáreas, y las profundidades, hasta 800 metros.

“La ley no protege nada que no sean tierras rurales, por lo que no afecta a los emprendimientos mineros que están en la precordillera”, opinó la diputada nacional Victoria Donda.

Otro empresario que se hizo presente con sus inversiones en la Patagonia fue el suizo Jacob Suchard, quien hace tres décadas compró el establecimiento llamado San Ramón para criar ovejas, negocio que se amplió hacia la forestación. Pero en 1999 un incendio arrasó media plantación.

El caso de Joseph (Joe) Lewis es particular. Muy cerca de Sierra Grande, en Río Negro, mandó a construir una pista de aterrizaje de última tecnología y apta para recibir naves de mediano porte. Lo hizo en una propiedad que adquirió en las orillas del Mar Argentino, donde a lo largo de quince kilómetros de costa se impide el paso de los pescadores de la zona. Al oeste de la provincia, en la zona de El Bolsón, estableció su coto de 14 mil hectáreas a orillas del Lago Escondido, donde su personal local protagonizó algunos hechos polémicos. Empezó por clausurar el paso de la población a las costas del espejo de agua. Otro episodio estuvo relacionado con la agresión física del mismo intendente contra un periodista del programa de televisión CQC, que había viajado hasta ese lugar para indagar sobre la construcción de otra pista de aterrizaje.

Por su parte, Ward Lay, el millonario zar de las papas fritas, se encariñó con Neuquén y pagó por 75 mil hectáreas, además de un viñedo que adquirió en Mendoza.

El boom del precio de los commodities incidió en la búsqueda de campos para la siembra de granos, especialmente soja. Adecoagro tiene entre sus accionistas al magnate húngaro George Soros. La empresa, una de las líderes en la producción de alimentos de América del Sur, comenzó a operar en 2002, cuando adquirió un establecimiento agropecuario de 75 mil hectáreas. El mapa de la expansión está presente en la página web. Posee una veintena de campos a lo largo de ocho provincias y seis industrias relacionadas. Durante el mes de febrero pasado comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el fin de recaudar unos 400 millones de dólares. Parte de ese dinero estaría destinado a la compra de nuevas extensiones tanto aquí como en Uruguay y Brasil.

“Ponen un tope de 20 por ciento, pero no hablan de la concentración. Según cálculos de la Federación Agraria, el diez por ciento de la tierra es extranjera, por lo que habría que esperar que compren el otro diez”, continúa Donda, disconforme.

Además de Benetton, otras empresas italianas figuran en la nómina de beneficiarios. El Grupo Radici tiene en San Luis 40 mil hectáreas como destino agroganadero. En 1997, Nettis Impianti compró 418 mil en la zona cordillerana de Jagué, La Rioja, con un pueblo de 500 habitantes incluido. Otro grupo italiano, Paoletti, echó raíces en territorio bonaerense, donde posee siete estancias que abarcan una superficie de 13 mil hectáreas. En la norteña Salta, el grupo estadounidense AIG se aseguró el 7 por ciento de la superficie provincial: 1,5 millones de hectáreas. En Misiones, el grupo chileno Arauco es propietario de la empresa Alto Paraná. En esa provincia explota extensiones de bosques para la tala en 110 mil hectáreas.

En Catamarca, los estadounidenses de Los Poquiteros SA fueron denunciados por pequeños productores locales que aseguran haber sido desplazados. La empresa, por medio de Peter Lee McBride, se hizo de 116.000 hectáreas en la zona de La Paz. También en esa provincia, la alemana GCN Combustibles concentró parte de sus inversiones en un área de 600 mil hectáreas.

Liag Argentina, de capitales australianos, produce fibras y cría ganado en 120 mil hectáreas que abarcan Buenos Aires, Formosa y Chaco.

Los malayos también optaron por invertir en la Argentina, aunque algunos críticos ven negocios ingleses detrás de esa nacionalidad. El grupo Wallbrook es dueño de Nieves de Mendoza, que tiene control mayoritario del centro de esquí Las Leñas. En su patrimonio ostenta casi 500 mil hectáreas –mayormente en la zona de Malargüe– para la agricultura y cría de ganado caprino.

Volviendo a las fortunas individuales, el conde alemán Zichy Thyssen, integrante de la dinastía siderúrgica, compró 90 mil hectáreas en 1998. Las malas lenguas aseguran que la familia del ex presidente norteamericano George Bush recaló en los alrededores de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, donde se proponen extraer agua para exportarla bajo el segmento premium.

En Chubut, más precisamente en Lago Rosario, inversores alemanes compraron 20 mil hectáreas de tierras que incluyen una reserva natural mapuche de importancia.

En la provincia de Entre Ríos, tres millones de hectáreas son aptas para la siembra. Según el periodista Daniel Enz, autor junto a Andrés Klipphan del libro Tierras S.A., más de un millón dejaron de tener titularidad argentina. Douglas Tompkins tiene en sus manos unas pocas miles a la venta.

Un hecho insólito de entrega se hizo público hace pocos días. El Foro Rionegrino, con la participación de dos legisladores, obtuvo datos sobre la venta de tierras fiscales. Según el informe, en 2009 el gobierno provincial vendió una propiedad de 7.080 hectáreas a un costo de poco más de un millón de pesos. La empresa belga Burco se benefició con una zona de glaciares en El Bolsón, con el agregado de un cerro de 2.000 metros donde nacen ríos que riegan la provincia.

“Vengan a la Argentina, que acá lo que sobra es tierra”, dijo alguna vez el ex presidente Carlos Menem. Pasaron veinte años de aquella cordial invitación. Un convite que magnates ociosos y empresarios no dejaron pasar por alto para hacer sus negocios y hacerse de recursos naturales que agotaron en otros lugares del planeta.

Informe: Tomás Eliaschev

| volver al sumario | |